山に登ると、ふもとよりもずっと寒く感じた経験はありませんか?夏の富士山頂では真夏でも気温が一桁台になることがあり、防寒具なしでは危険なほどです。一方、平地では半袖で過ごせるような暑い日でも、山の上では長袖やフリースが必要になることがあるでしょう。

標高が高くなると気温が下がるのは、誰もが経験的に知っている事実です。しかしなぜ高い場所ほど寒くなるのか、その仕組みを正しく説明できる方は意外と少ないかもしれません。太陽に近づくほど温かくなりそうなのに、なぜ逆に寒くなるのでしょうか。

本記事では、標高と気温差の関係、気温が下がるメカニズム、そして具体的な計算式までをわかりやすく解説していきます。富士山や日本アルプスなどを例に、実際の気温差も確認していきましょう。

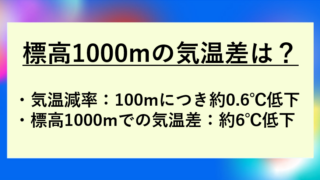

標高が100m上がるごとに気温は約0.6℃下がるのが基本!

それではまず、標高と気温差の基本的な関係について解説していきます。

標高と気温差の関係・計算式は?標高が高いとなぜ寒い・気温が下がるの?というテーマの結論からお伝えすると、標高が100m上昇するごとに気温は約0.6℃低下するというのが最も重要な基本法則です。

この割合は「気温減率」または「気温逓減率」と呼ばれ、気象学・地理学の基礎知識として広く知られています。標準的な大気状態では、乾燥した空気が上昇する場合は100mあたり約1.0℃、湿った空気(雲が発生している状態)では100mあたり約0.5〜0.6℃の気温低下が生じるでしょう。

標高と気温の基本法則(気温減率)

乾燥断熱減率:100mにつき約1.0℃低下(雲がない状態)

湿潤断熱減率:100mにつき約0.5〜0.6℃低下(雲がある状態)

平均的な気温減率:100mにつき約0.6℃低下(一般的な目安)

富士山頂(3776m)では平地より約22℃低くなる計算

この法則を使えば、ある標高での気温を計算で推定することができます。例えば平地の気温が30℃のとき、標高1000mでは約24℃、標高2000mでは約18℃、富士山頂(標高3776m)では約7℃という計算になるでしょう。

ただしこの計算はあくまでも目安であり、実際の気温は季節・時間帯・天候・地形によって変化します。次のセクションでは、なぜ標高が上がると気温が下がるのか、そのメカニズムを詳しく見ていきます。

標高が高いとなぜ気温が下がるの?仕組みをわかりやすく解説

続いては、標高が上がるにつれて気温が低下するメカニズムについて確認していきます。

太陽に近いのに寒い理由とは?

「山は太陽に近いのに、なぜ寒いのか」という疑問はとても自然なものです。実はこれは、太陽光が直接空気を温めているのではなく、地面が温まることで大気が温められるという仕組みによるものです。

太陽から届く光(太陽放射)は、大気中をほぼ透過して地表に達します。地表がこの熱を吸収して温まり、そこから赤外線(地表放射)として熱を大気中に放出することで、周辺の空気が温まるのです。つまり大気は地面から温められており、地面から遠い高い場所ほど温度が低くなります。

さらに高い場所ほど大気が薄く、熱を保持する能力(熱容量)も小さくなります。地表から遠ざかるほど熱源からの距離が増し、かつ熱を保ちにくい環境になるため、標高が高いほど気温が低下するのです。これが「山は太陽に近いのに寒い」理由でしょう。

断熱冷却と気温減率のしくみ

標高と気温の関係を理解するうえで欠かせない概念が「断熱変化」です。上昇した空気は周囲と熱のやりとりをせずに膨張し、その結果として温度が下がるという現象を断熱冷却といいます。

低い場所では気圧が高く、空気は圧縮された状態にあります。この空気が上空へ持ち上げられると、周囲の気圧が低くなるため空気は膨張します。膨張するには外部にエネルギーを消費する必要があり、その分だけ空気の温度が下がるのです。この現象が山の上で気温が低い主要な理由の一つでしょう。

乾燥した空気(雲が発生していない状態)では100mあたり約1.0℃の割合で温度が下がります(乾燥断熱減率)。一方、空気が十分に冷やされて水蒸気が凝結し雲が発生すると、凝結によって熱が放出されるため気温の低下が緩やかになります。この状態を湿潤断熱減率といい、100mあたり約0.5〜0.6℃の低下となるのです。

実際の山岳環境では乾燥と湿潤が混在するため、一般的な気温減率として「100mあたり約0.6℃」という値が実用的な目安として広く使われています。国際標準大気(ISA)でも対流圏での気温減率を100mあたり0.65℃と定めており、この数値が世界共通の基準として航空・気象・地理の分野で活用されているのです。

大気の温室効果と標高の関係

地球の大気には、地表から放出される熱を吸収して再び地表に向けて放射する「温室効果」があります。大気が厚いほど温室効果は強まり、薄いほど弱くなるという特性があるのです。

標高が上がるにつれて大気層は薄くなり、温室効果を担う水蒸気や二酸化炭素などの気体の絶対量も減少します。その結果、地表から放射された熱が大気に吸収されにくくなり、熱が宇宙空間に逃げやすくなるのです。

高山では晴れた夜に気温が急激に下がる「放射冷却」が平地よりも強く起こります。これは大気が薄いために熱が逃げやすく、日中に蓄積された熱が夜間に急速に失われるためでしょう。高山での急激な冷え込みは、登山者にとって低体温症の原因にもなる重要なリスクです。

標高と気温差の計算式と具体的な例

続いては、標高から気温を計算する方法と、実際の山での気温の例を確認していきます。

気温差の計算式と使い方

標高と気温差の計算は、基本的な公式を使えば簡単に求めることができます。気温減率として100mあたり0.6℃という値を使うのが、実用的で広く使われている方法です。

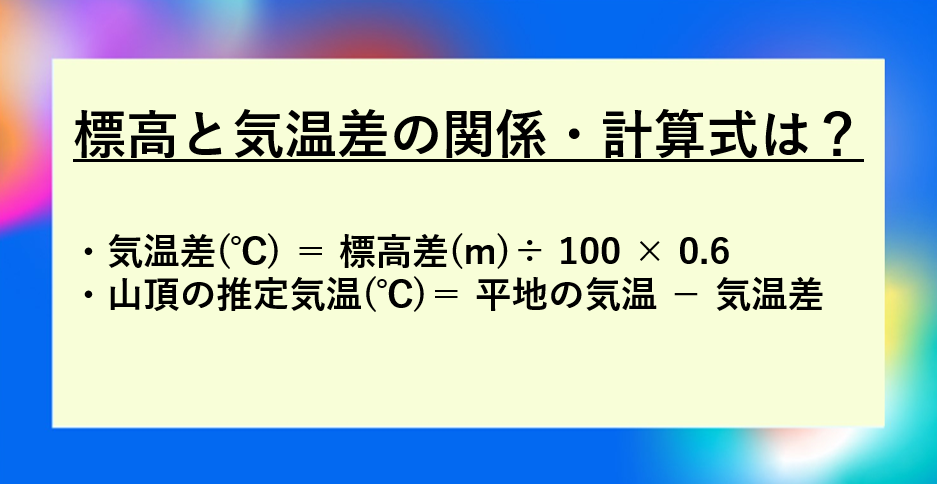

【標高と気温差の基本計算式】

気温差(℃)= 標高差(m)÷ 100 × 0.6

山頂の推定気温(℃)= 平地の気温 − 気温差

【計算例1:平地30℃のとき、標高1000mの気温は?】

気温差 = 1000 ÷ 100 × 0.6 = 6℃

山頂気温 = 30 − 6 = 24℃

【計算例2:平地25℃のとき、富士山頂(3776m)の気温は?】

気温差 = 3776 ÷ 100 × 0.6 ≒ 22.7℃

山頂気温 = 25 − 22.7 ≒ 2.3℃

この計算式は、登山計画を立てる際の気温の目安として非常に役立ちます。ふもとの天気予報を確認し、山頂での推定気温から必要な防寒装備を判断することができるでしょう。ただし実際の気温は風速・日照・湿度・天候によっても変わるため、計算値は参考値として捉えることが大切です。

富士山・日本アルプスなど実際の山での気温差

実際の山岳地帯での気温データを見ると、気温減率の法則がよく当てはまることが確認できます。富士山頂では夏でも平均気温が5〜6℃程度と、平地との気温差が顕著です。

気象庁の観測データによると、富士山頂(標高3776m)の8月の平均気温は約6℃です。同じ時期の平地(東京)の平均気温が約27〜28℃であることを考えると、標高差3776mで約21〜22℃の気温差が生じており、100mあたり約0.57℃という値と非常に近い結果です。

北アルプスの槍ヶ岳(標高3180m)では、8月の平均気温が約10℃前後です。同じく夏の松本市(標高約600m)の気温が約26〜27℃であることから、標高差2580mで約16〜17℃の気温差が見られます。これも100mあたり約0.6℃という気温減率とほぼ一致しているでしょう。

標高と気温の関係を示す具体的な数値表

標高と気温の関係を一覧で確認できるよう、平地の気温別・標高別の推定気温をまとめました。

| 標高(m) | 気温差(℃) | 平地30℃のとき | 平地25℃のとき | 平地20℃のとき |

|---|---|---|---|---|

| 500 | 約3℃ | 約27℃ | 約22℃ | 約17℃ |

| 1000 | 約6℃ | 約24℃ | 約19℃ | 約14℃ |

| 1500 | 約9℃ | 約21℃ | 約16℃ | 約11℃ |

| 2000 | 約12℃ | 約18℃ | 約13℃ | 約8℃ |

| 2500 | 約15℃ | 約15℃ | 約10℃ | 約5℃ |

| 3000 | 約18℃ | 約12℃ | 約7℃ | 約2℃ |

| 3776(富士山頂) | 約23℃ | 約7℃ | 約2℃ | 約−3℃ |

この表からわかるように、平地が20℃の日でも富士山頂では氷点下になることがあります。登山の際には現地の気温予報を確認するとともに、この計算式を頭に入れておくと防寒準備の目安になるでしょう。

標高と気温差に関わる応用知識と日常生活への活用

続いては、標高と気温差の関係が日常生活や様々な場面でどう活用されているかを確認していきます。

逆転層(気温の逆転現象)とは?

通常は標高が上がるにつれて気温が下がりますが、特定の気象条件では高い場所のほうが気温が高くなる「気温の逆転層」が発生することがあります。これは気温減率の法則が成り立たない特殊な状態です。

放射冷却が強い晴れた夜明け前には、地表付近の空気が急激に冷やされ、その上に暖かい空気が残る「接地逆転層」が形成されることがあります。盆地や山間の谷では冷たい空気が溜まりやすく、逆転層が発生しやすい地形でしょう。このような朝には霧が発生しやすく、幻想的な景色が生まれることがあります。

逆転層が形成されると、大気の安定性が増して上昇気流が抑えられます。工場や自動車の排気ガスなどの大気汚染物質が拡散されにくくなり、スモッグが発生しやすくなるという問題点もあるのです。気温の逆転現象は気象学的に重要な現象であり、天気予報や環境モニタリングでも注目されているでしょう。

フェーン現象と山越えによる気温上昇

山を越えた風が平地に吹き下りるとき、気温が上昇する「フェーン現象」も標高と気温の関係と深く結びついています。山の風上側で雨を降らせた空気が、風下側では乾燥して暖かくなって吹き下りるという現象です。

空気が山を登るとき、雲が発生している状態では湿潤断熱減率(100mあたり約0.5〜0.6℃)で気温が下がります。しかし山頂を越えて下降する際には、雲がなくなるため乾燥断熱減率(100mあたり約1.0℃)で気温が上がるのです。この上昇・下降のアンバランスによって、山の反対側では元の気温より高い気温になります。

日本では北アルプスを越えた風が富山・新潟・長野などの平野部に吹き下りるときにフェーン現象が発生しやすく、春から夏にかけて気温が急上昇することがあるでしょう。新潟県で40℃近い猛暑日が記録されたケースもあり、フェーン現象の威力は侮れません。

【フェーン現象による気温上昇の計算例】

山麓(標高0m)の気温:20℃(湿った空気)

山頂(標高2000m)まで上昇する際の気温変化(湿潤断熱減率0.6℃/100m)

→ 20 − 2000÷100×0.6 = 20 − 12 = 8℃(山頂気温)

山頂から風下(標高0m)へ下降する際の気温変化(乾燥断熱減率1.0℃/100m)

→ 8 + 2000÷100×1.0 = 8 + 20 = 28℃(山麓気温)

結果:出発時20℃→到達時28℃ 8℃も気温が上昇!

登山と気温管理・装備選びへの活用

標高と気温差の知識は、登山や山岳活動の安全管理に直接役立てることができます。気温減率を活用した事前の気温予測は、適切な装備選びと安全な登山計画の基礎となるのです。

登山では「レイヤリング(重ね着)」が基本とされています。標高が上がるにつれて気温が下がるため、ベースレイヤー・ミドルレイヤー・アウターシェルの3層構造で体温調節を行うのが効果的でしょう。計算式を使って山頂での推定気温を把握しておけば、必要なウェアの種類や枚数を的確に判断できます。

天気の急変にも注意が必要です。夏の高山では午後から雷雨になりやすく、気温の急激な低下を伴うことがあります。午前中は20℃あった気温が、雷雨後には10℃以下まで下がることも珍しくないでしょう。これに風速が加わると体感気温はさらに低くなるため、防寒・防水装備は余裕を持って準備することが大切です。

まとめ

標高と気温差の関係・計算式、そして標高が高いとなぜ寒くなるのかについて、詳しく解説してきました。基本的な法則として、標高が100m上がるごとに気温は約0.6℃低下します。この気温減率を使えば、任意の標高での気温を簡単に推定できるのです。

気温が下がる主な理由は、大気が地面から温められる仕組みにあります。高い場所ほど熱源(地面)から遠く、大気も薄いため熱を保ちにくい環境です。断熱冷却・温室効果の減少・放射冷却の強まりといった複合的な要因が重なり、標高とともに気温が下がっていきます。

計算式を活用すれば、平地の気温予報から山頂での気温を推定でき、登山の装備計画や安全管理に役立てることができるでしょう。富士山頂では夏でも平地より約22℃低い気温になるという事実は、高山登山の装備を真剣に考えるうえで重要な指標です。

フェーン現象や気温の逆転層など、標高と気温の関係にはさらに奥深い現象も存在します。これらを理解することで、天気予報の読み方や気象現象への理解も一層深まるでしょう。ぜひ今回の知識を山登りや日常生活の中で活かしてみてください。