気圧と標高・高度との関係は?100mや500mや2000mでは?

富士山に登ると空気が薄く感じられる、飛行機に乗ると耳が痛くなる、高地でスポーツをすると息切れしやすい。これらはすべて、標高(高度)が上がることで気圧が低下することと密接な関係があります。

気圧と標高の関係は、登山や航空、スポーツ医学、気象学など幅広い分野で重要な意味を持っています。標高100mではどのくらい気圧が変わるのか、500mや2000mでは?富士山頂や航空機の巡航高度では?こうした疑問に具体的な数値とともに答えられる人は意外と少ないかもしれません。

本記事では、気圧と標高・高度の関係、その計算方法、そして様々な高度における気圧の変化を詳しく解説していきます。100m・500m・2000mといった具体的な高度での気圧値も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

気圧と標高の関係は「高度が上がるほど気圧は低くなる」が結論!

それではまず、気圧と標高・高度の基本的な関係について解説していきます。

気圧と標高・高度との関係は?100mや500mや2000mでは?というテーマについて、まず結論からお伝えします。高度が上がるほど気圧は低くなるというのが、最も重要な基本原則です。

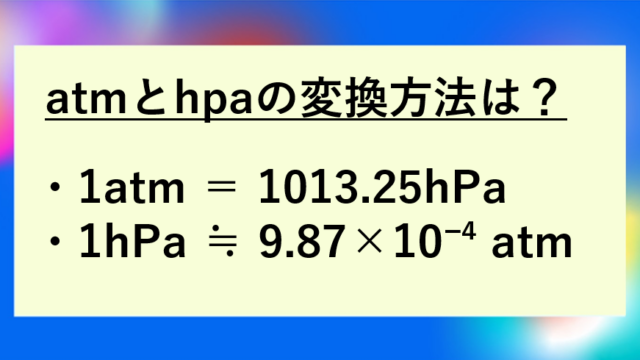

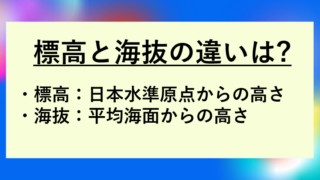

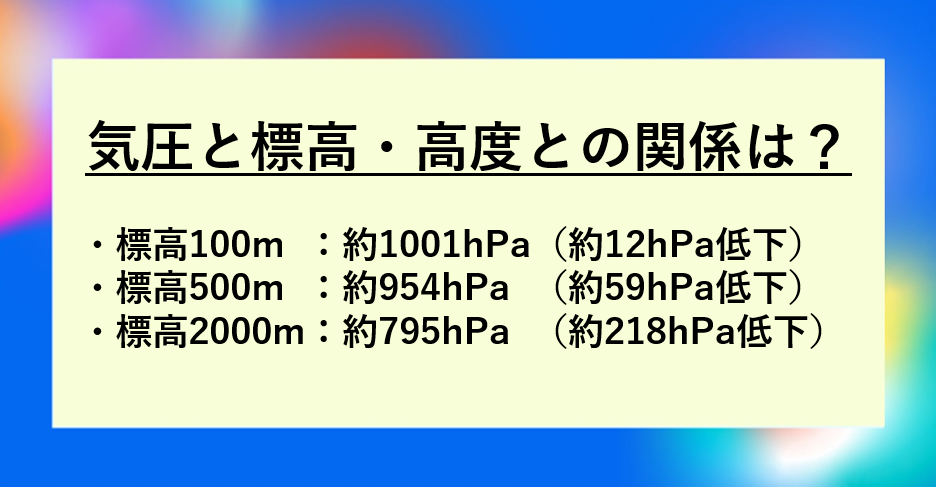

標高0m(海面上)での標準気圧は約1013.25hPaです。これが標高100mでは約1001hPa、500mでは約954hPa、2000mでは約795hPaとなり、高くなるほど気圧が下がっていきます。

気圧と標高の基本関係

標高0m(海面):約1013hPa(標準大気圧)

標高100m:約1001hPa(約12hPa低下)

標高500m:約954hPa(約59hPa低下)

標高2000m:約795hPa(約218hPa低下)

富士山頂(3776m):約637hPa(約376hPa低下)

気圧とは、大気の重さが単位面積に及ぼす力のことです。高度が上がるということは、その地点の上に存在する大気の量が少なくなるということ。大気の量が少なければその重さも軽くなり、気圧も低下するのです。

この気圧の低下は単純な比例関係ではなく、高度と気圧の関係は指数関数的です。低い高度では気圧の変化が大きく、高い高度では変化が小さくなる特徴があります。次のセクションで、そのメカニズムと計算方法を詳しく見ていきましょう。

気圧が高度とともに変化するメカニズムと計算式

続いては、気圧が高度によって変化するメカニズムと、それを求めるための計算式について確認していきます。

大気の構造と気圧の関係

地球の大気は、高度によってその密度が大きく異なります。大気の約50%は高度5.5km以下に集中しており、高度が上がるにつれて急速に密度が低下していくのです。

地表付近では、大気が自らの重さで圧縮されているため密度が高く、気圧も高くなります。一方、高度が上がると上に重なる大気の層が薄くなり、圧縮も弱まるため気圧が低下するでしょう。

大気は対流圏(地上〜約11km)、成層圏(11〜50km)、中間圏(50〜80km)、熱圏(80km以上)という層構造を持っています。私たちが生活する対流圏内では高度が上がるほど気温も下がり(100mで約0.65℃)、これも気圧の変化に影響を与えているのです。

このような気圧の低下は、大気の質量分布によって決まります。地球大気の全質量のうち、約90%が地上16km以下に集中しており、宇宙に向かうにつれて指数関数的に薄くなっていきます。このため標高が高くなるほど、上に存在する大気の重さが急激に軽くなり、気圧の低下スピードも大きくなる傾向があるのです。

気圧高度計算の基本式(国際標準大気)

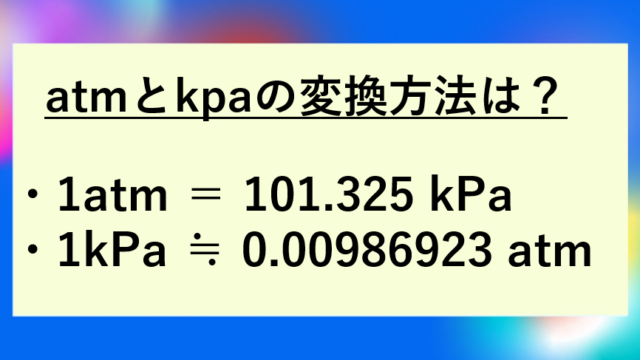

高度と気圧の関係を定式化したものが、国際標準大気(ISA:International Standard Atmosphere)モデルです。このモデルに基づく計算式が、航空や気象分野で広く使用されています。

【対流圏(高度11km以下)での気圧計算式】

P = P₀ × (1 – 0.0000226 × h)^5.256

P:求めたい高度での気圧(hPa)

P₀:海面での基準気圧(1013.25hPa)

h:高度(m)

【計算例:標高500mの場合】

P = 1013.25 × (1 – 0.0000226 × 500)^5.256 ≒ 954hPa

この式は、気温が高度とともに一定の割合(100mあたり0.65℃)で低下すると仮定した理論値です。実際の気圧は気温や湿度、天気の変化によって多少異なりますが、標準的な参考値として非常に有用でしょう。

簡易計算式と実用的な使い方

現場で手軽に計算できる簡易式として、標高100mあたり約12hPa気圧が下がるという経験則もよく使われます。低い高度(1000m以下)ではこの近似で十分実用的な計算ができるのです。

【気圧の簡易計算式】

P(hPa)≒ 1013 – 高度(m)÷ 8.3

【計算例】

高度100m:1013 – 100÷8.3 ≒ 1001hPa

高度500m:1013 – 500÷8.3 ≒ 953hPa

高度1000m:1013 – 1000÷8.3 ≒ 893hPa

ただしこの線形近似式は低高度では精度が高いものの、2000m以上では誤差が大きくなります。高い高度での正確な計算には、前述の国際標準大気式を使用するのが適切でしょう。登山計画や航空気象の確認など、目的に応じて使い分けることが重要です。

登山用の高度計やスマートフォンの気圧センサーは、この気圧と高度の関係式を内蔵しており、現在の気圧を測定することで自動的に高度を算出しています。ただし天気の変化による気圧変動も高度の数値に影響するため、GPSや地図との併用がより正確な高度把握に役立つでしょう。

100m・500m・2000mなど具体的な高度での気圧を確認

続いては、様々な高度における実際の気圧値について詳しく確認していきます。

標高100m・500m・1000mでの気圧

日常生活に身近な低い高度での気圧変化を見ていきましょう。標高100mで約12hPa、500mで約59hPa、1000mで約112hPaの気圧低下が起こります。

標高100mは都市部でも珍しくない高さです。東京都内の高台や丘陵地の住宅地などがこの標高帯に相当するでしょう。気圧の差はわずかですが、敏感な方では体調の変化を感じることもあるといわれています。

標高500mは全国各地の山間部の集落や観光地に多く見られる高さです。長野県の松本市(標高約590m)や群馬県の軽井沢(標高約900m)など、避暑地として人気の高い場所がこの高度帯に位置しています。水の沸点が約98℃となり、ご飯の炊き加減がわずかに変わってくる高度でもあるのです。

標高2000m・3000mでの気圧と体への影響

標高2000mになると、気圧は約795hPaまで低下します。標準大気圧の約78%程度となり、体への影響が現れ始める方も出てくる高度です。

日本では北アルプスや南アルプスの山小屋がある高度帯に相当します。高山病の初期症状(頭痛、食欲不振、倦怠感など)が現れ始めることがあり、急激な高度上昇には注意が必要でしょう。十分な水分補給とゆっくりとした高度順化が大切です。

標高3000mでは気圧は約701hPaまで低下し、標準大気圧の約69%となります。酸素分圧が平地の約70%となるため、激しい運動をすると息切れが著しくなるでしょう。日本では立山(標高3015m)や白山(標高2702m)の山頂付近がこの高度帯に該当します。

富士山頂・エベレストなど高山での気圧

富士山頂(標高3776m)での気圧は約637hPa。標準大気圧の約63%まで低下します。酸素の量も平地の約63%程度となり、激しい運動や急激な登山は高山病のリスクを大幅に高めるのです。

富士山登山では、5合目(標高約2300m、気圧約770hPa)から一気に山頂を目指す方が多いですが、この急激な気圧低下が高山病の一因です。体が高度変化に慣れるための時間(高度順化)が必要であり、ゆっくりとしたペースで登ることが推奨されているでしょう。

世界最高峰エベレスト(標高8848m)の山頂では、気圧は約314hPaまで低下します。標準大気圧のわずか約31%という極限の環境では、酸素ボンベなしでの登山は命がけです。世界トップクラスの登山家でも補助酸素を使用することがほとんどでしょう。

| 場所・条件 | 標高(m) | 気圧(hPa) | 標準気圧比(%) | 主な影響・特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 海面(標準) | 0 | 1013 | 100 | 基準値・変化なし |

| 標高100m | 100 | 1001 | 99 | ほぼ変化なし |

| 軽井沢・標高1000m前後 | 1000 | 899 | 89 | 沸点約97℃ |

| 標高2000m | 2000 | 795 | 78 | 高山病注意・沸点約93℃ |

| 富士山5合目 | 2300 | 771 | 76 | 高山病リスク増加 |

| 富士山頂 | 3776 | 637 | 63 | 沸点約87℃・高山病注意 |

| エベレスト頂上 | 8848 | 314 | 31 | 酸素ボンベ必須 |

| 旅客機巡航高度 | 10000 | 265 | 26 | 機内は加圧(約800hPa) |

高度と気圧変化が人体や日常生活に与える影響

続いては、気圧変化が私たちの体や日常生活にどのような影響を及ぼすのかを確認していきます。

高山病と気圧低下の関係

高山病は、急激な高度上昇による気圧・酸素分圧の低下が原因で引き起こされる体調不良の総称です。一般的に標高2500m以上で発症リスクが高まるとされています。

気圧が低下すると1回の呼吸で取り込める酸素の絶対量が減少します。これを補おうと呼吸数や心拍数が増加しますが、体が高度に慣れていない状態では頭痛、吐き気、めまい、食欲不振といった症状が現れるでしょう。

高山病を防ぐには、一日に登る高度差を300〜500m以内に抑えながらゆっくりと高度順化を進めることが重要です。富士山登山でも5合目で1時間以上休憩してから出発することが推奨されています。十分な水分補給と禁酒も、高山病予防に効果的とされているでしょう。

航空機と気圧管理のしくみ

旅客機は通常、高度約10000m(35000フィート)を巡航します。この高度での外部気圧は約265hPaと非常に低く、そのままでは人間は生存できません。そこで航空機の機内は人工的に気圧管理されているのです。

現在の旅客機では機内気圧を標高1800〜2400m相当(750〜800hPa程度)に維持するよう設計されています。乗客の快適性と機体強度のバランスを考慮した設定でしょう。最新のボーイング787などでは素材の改良により標高1800m相当の気圧を実現しており、乗客の疲労軽減につながっています。

機内でお腹が張ったり耳が詰まったりするのも、気圧変化による影響です。体内のガスは気圧が下がると膨張するため、腸内ガスが増えたように感じられます。耳抜き(あくびや飲み物を飲む)も気圧変化への有効な対応策でしょう。

スポーツと高地トレーニングの関係

高地の低気圧環境は、スポーツトレーニングにも独特の効果をもたらします。標高2000〜2500mでの高地トレーニングは持久力向上に効果的とされ、多くのアスリートが実践しているのです。

高地では気圧が低く酸素が薄いため、体は酸素不足を補うために赤血球やヘモグロビンの産生を増やします。この状態で数週間トレーニングを行い平地に戻ると、酸素運搬能力が高まり持久力が向上するという仕組みです。

マラソンや自転車、水泳などの有酸素系競技では高地トレーニングが広く活用されています。五輪選手や世界記録保持者の多くが高地トレーニングを取り入れているでしょう。ただし過度な高地トレーニングは体への負荷が大きいため、専門家の指導のもとで行うことが重要です。

まとめ

気圧と標高・高度との関係について、基本原理から具体的な数値、実用的な知識まで詳しく解説してきました。高度が上がれば上がるほど気圧が低くなるという基本法則は、登山、航空、スポーツ、日常生活など幅広い場面に影響を与えています。

標高100mで約12hPa、500mで約59hPa、2000mで約218hPa気圧が低下します。富士山頂では標準大気圧の約63%、エベレスト頂上では約31%まで下がるという事実は、高度変化の大きさを改めて感じさせてくれるでしょう。

国際標準大気式を使えば任意の高度での気圧を計算でき、簡易式を使えば手軽に目安を求めることも可能です。登山計画や高地旅行の際には、これらの知識を活かして安全な行動を心がけてください。

また、気圧は高度だけでなく天気の変化によっても日々変動しています。高気圧に覆われると気圧が上がって晴天になりやすく、低気圧が近づくと気圧が下がって天気が崩れる傾向があるのです。山岳登山の際は気圧の変化を観察することが、安全な天候判断にも役立ちます。

高山病のリスク管理、航空機内の気圧管理、高地トレーニングの効果など、気圧と高度の関係を理解することは安全で健康的な生活にも直結します。ぜひこの記事の内容を参考に、気圧への理解を深めていってください。