「山に登ったら思ったより寒かった」「標高1000mって、平地と何度くらい違うの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?長野県の軽井沢や北海道のニセコなど、標高1000m前後の高原リゾートを訪れる際、服装選びに悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。

標高1000mは登山ではそれほど高い山ではないように思えますが、気温差という観点ではすでに無視できない差が生まれています。夏の暑い日に平地から標高1000mの高原へ向かうと、涼しさを通り越して肌寒く感じることさえあるでしょう。

本記事では、標高1000mでの気温差の具体的な数値、計算の仕方、そして実際の場所での気温データまで、わかりやすく丁寧に解説していきます。旅行や登山の計画を立てる際にも役立つ知識ですので、ぜひ最後までご覧ください。

標高1000mでは平地より約6℃気温が下がるのが目安!

それではまず、標高1000mにおける気温差の基本について解説していきます。

標高1000mの気温は何度下がる?気温差は?という疑問に対して、結論からお伝えすると、標高1000mでは平地(標高0m)と比べて約6℃気温が低くなるというのが基本的な目安です。

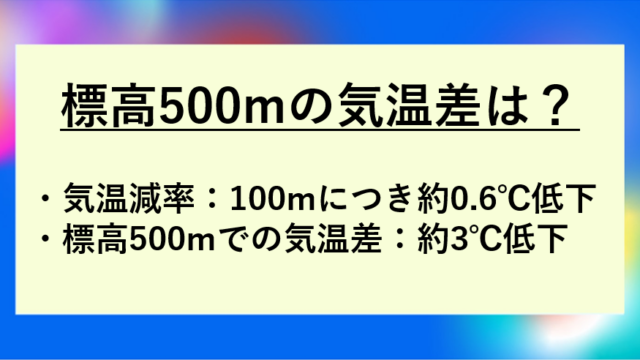

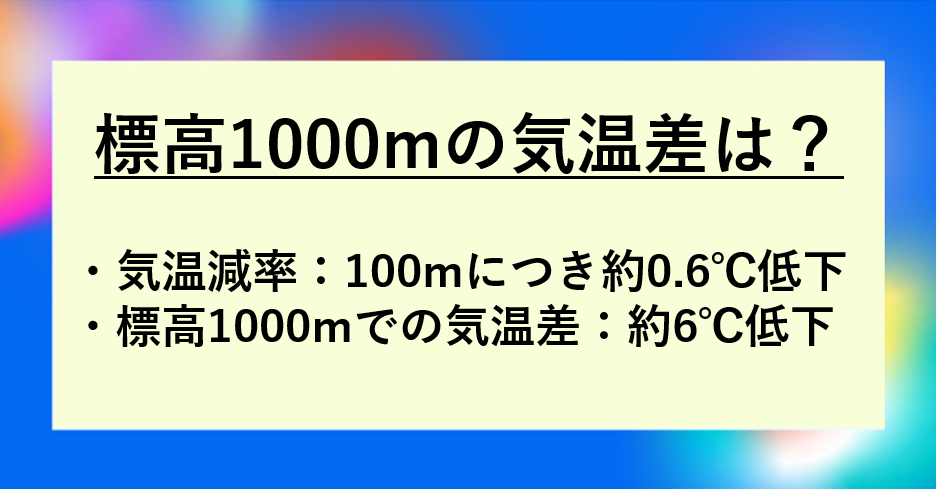

これは気象学・地理学で広く使われる「気温減率(気温逓減率)」に基づいた数値です。気温減率とは、標高が上がるにつれて気温が低下する割合のことで、一般的に標高100mにつき約0.6℃低下するとされています。この値に1000mをあてはめると、0.6℃×10=6℃という計算になるのです。

標高1000mの気温差まとめ

気温減率(目安):100mにつき約0.6℃低下

標高1000mでの気温差:約6℃低下

例:平地30℃ → 標高1000mでは約24℃

例:平地25℃ → 標高1000mでは約19℃

例:平地20℃ → 標高1000mでは約14℃

ただしこの6℃という数値はあくまでも目安です。実際の気温差は、季節・時間帯・天候・地形・風の影響によって変動します。晴れた夏の昼間は気温差が大きく感じられることが多い一方、曇りや雨の日は気温差が小さくなる傾向があるでしょう。

この基本法則を頭に入れておくだけで、旅行先や登山での服装計画が格段にしやすくなります。次のセクション以降で、より詳しい計算方法と実例を見ていきましょう。

標高1000mの気温差を計算する方法と仕組み

続いては、標高1000mでの気温差を計算する具体的な方法と、なぜその差が生まれるのかについて確認していきます。

気温減率とは何か?計算式の基礎

気温減率とは、高度が上昇するにつれて気温が低下する割合を示す値です。気象学では「乾燥断熱減率」と「湿潤断熱減率」という2種類の気温減率が定義されています。

乾燥断熱減率は、雲が発生していない乾燥した空気が上昇するときの気温低下率で、100mあたり約1.0℃です。湿潤断熱減率は、水蒸気が凝結して雲が発生している湿った空気が上昇するときの気温低下率で、100mあたり約0.5〜0.6℃となります。実際の大気はこの中間的な状態であることが多く、平均的な値として100mあたり0.6℃が広く使われているのです。

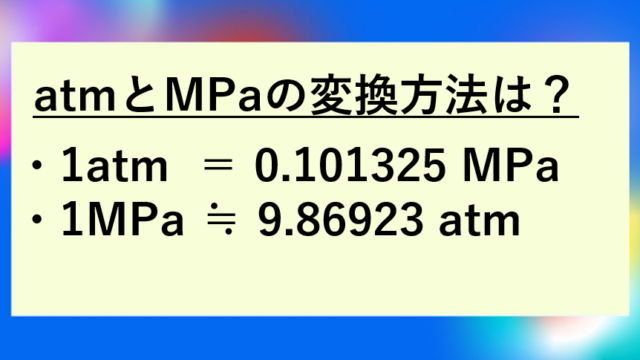

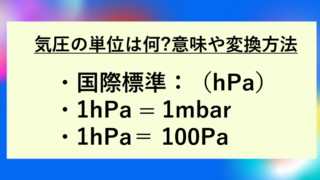

国際標準大気(ISA)では対流圏(地上〜高度約11km)での気温減率を100mあたり0.65℃と定めており、航空や気象分野での世界共通の基準となっています。日常的な計算では0.6℃を使うことが多く、覚えやすい数値として定着しているでしょう。

標高1000mの気温を求める計算式

気温減率を使って、標高1000mでの気温を計算する方法を確認しましょう。計算式はとてもシンプルで、平地の気温から気温差を引くだけで求められます。

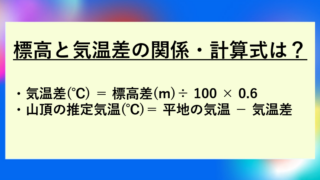

【標高1000mの気温計算式】

気温差(℃)= 標高差(m)÷ 100 × 0.6

= 1000 ÷ 100 × 0.6 = 6℃

標高1000mの推定気温 = 平地の気温 − 6℃

【計算例】

平地の気温が35℃のとき → 35 − 6 = 29℃

平地の気温が28℃のとき → 28 − 6 = 22℃

平地の気温が22℃のとき → 22 − 6 = 16℃

平地の気温が15℃のとき → 15 − 6 = 9℃

平地の気温が10℃のとき → 10 − 6 = 4℃

この計算式は登山計画や旅行の服装選びに大変便利です。出発前に平地の天気予報で気温を確認し、そこから6℃を引けば標高1000mでの気温の目安が得られるでしょう。冬の季節なら平地で10℃のとき、標高1000mでは4℃前後になる計算です。防寒着の必要性が一目でわかりますね。

標高1000mで気温が下がる理由

標高1000mで気温が下がる根本的な理由は、大気が地面から温められる仕組みにあります。太陽光は大気をほぼ素通りして地表に届き、温まった地表から赤外線として熱が大気へ放出されます。そのため地面に近いほど温かく、高くなるほど冷えるという関係が生まれるのです。

また高い場所では気圧が低く、空気が膨張しやすくなります。上昇した空気が膨張する際にエネルギーを消費し、その分だけ温度が下がる「断熱冷却」という現象が気温低下の主な原因の一つでしょう。標高1000mでの気圧は平地の約88〜90%程度まで下がり、空気が膨張しやすい環境になります。

さらに標高が上がるほど大気の層が薄くなり、温室効果が弱まります。地表から放射された熱が宇宙へ逃げやすくなるため、特に夜間や曇りの日には気温が急激に下がることがあるでしょう。これら複数の要因が重なって、標高1000mでは平地より約6℃低い気温が実現されているのです。

実際の標高1000m前後の場所での気温データ

続いては、日本国内の標高1000m前後に位置する代表的な場所での実際の気温データを確認していきます。

軽井沢・蓼科・霧ヶ峰など高原リゾートの気温

日本を代表する高原リゾートの多くが、標高1000m前後に位置しています。夏の避暑地として人気が高い理由も、平地より約6℃低い涼しい気候にあるでしょう。

長野県の軽井沢(標高約940m)は、東京から新幹線で約1時間という好アクセスの避暑地として有名です。東京の夏が35℃を超える猛暑日でも、軽井沢では28〜30℃程度にとどまることが多く、朝晩は20℃を下回ることもあります。標高差を考えると計算式通りの気温差が生まれているといえるでしょう。

長野県の霧ヶ峰(標高1925m)や蓼科高原(標高1200〜1900m)になると、夏の昼間でも20〜22℃程度と非常に過ごしやすい気候になります。これらの高原では8月の平均気温が20℃前後であり、平地との気温差が10〜15℃にもなることがあるでしょう。高原植物の宝庫でもあり、涼しさと自然の両方が楽しめる観光地として人気を集めています。

標高1000m前後の山々と登山時の気温

登山の視点から見ると、標高1000mは日帰りハイキングで登れる山の多くが含まれる高度帯です。標高1000m前後の山での気温変化を把握しておくことは、安全で快適な登山につながるでしょう。

関東近郊では筑波山(標高877m)、高尾山(標高599m)、丹沢の山々(最高峰の蛭ヶ岳で標高1673m)などが代表的です。高尾山では標高差が約500mのため気温差は約3℃ですが、日当たりや風の影響で体感温度はさらに差が出ることがあります。真夏の登山でも山頂付近では風が涼しく感じられるのは、気温低下と風の相乗効果でしょう。

東北地方の栗駒山(標高1627m)や那須岳(標高1915m)なども、標高1000〜1900mの範囲に広がる登山エリアです。夏の山岳地帯では午後から雷雨になることが多く、気温の急激な低下を伴うケースもあります。標高1000mを超えるエリアでは、晴れていても防寒・防水装備を携帯することが安全登山の基本でしょう。

標高1000m前後の気温差を季節別に比較

標高1000mと平地の気温差は、季節によっても変化します。気温差が最も感じやすいのは夏の晴れた日であり、冬は絶対的な気温差は大きくなるものの、感覚的な差は異なってくるでしょう。

| 季節 | 平地の平均気温(目安) | 標高1000mの推定気温 | 気温差 | 服装の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 春(4〜5月) | 15〜20℃ | 9〜14℃ | 約6℃ | 軽いジャケット必須 |

| 初夏(6月) | 22〜26℃ | 16〜20℃ | 約6℃ | 長袖シャツを準備 |

| 真夏(7〜8月) | 30〜35℃ | 24〜29℃ | 約6℃ | 半袖+薄手の羽織 |

| 秋(9〜10月) | 18〜24℃ | 12〜18℃ | 約6℃ | フリース・上着が必要 |

| 晩秋(11月) | 10〜15℃ | 4〜9℃ | 約6℃ | 防寒着・手袋が必要 |

| 冬(12〜2月) | 3〜8℃ | −3〜2℃ | 約6℃ | 厚手の防寒装備必須 |

この表からわかるように、冬場の標高1000mでは平地の気温から6℃引いた値が氷点下になることも多く、雪や凍結への対応が欠かせません。春や秋の登山・旅行では「平地では暖かいから大丈夫」と思っていると、山の上で想定外の寒さに遭遇することがあるでしょう。

標高1000mの気温差を活用した実生活への応用

続いては、標高1000mの気温差の知識を実際の生活やアウトドア活動にどう活かせるかを確認していきます。

旅行・ドライブ計画での気温差の活用

高原や山岳地帯への旅行・ドライブを計画する際、気温差の知識は服装選びやアクティビティの計画に直結します。「平地の気温予報から6℃引く」というシンプルなルールを覚えるだけで、準備がぐっとスムーズになるでしょう。

例えば夏の家族旅行で軽井沢や那須高原を訪れる場合、東京・宇都宮などの平地が32℃だとすると、現地は26℃前後になる計算です。日中は半袖で過ごせますが、朝晩や日が陰ると肌寒く感じることがあります。薄手の長袖シャツやカーディガンを一枚バッグに入れておくと安心でしょう。

ドライブ中に急に標高が上がる道路(例えば中央自動車道から諏訪IC付近など)では、車内と車外の気温差が大きく感じられることがあります。特に高齢者や子ども連れの場合は、体調の変化に注意しながら休憩を取るようにしましょう。気温の急変は体調不良の原因になることもあるため、こまめな上着の脱ぎ着が大切です。

登山・アウトドアでの安全管理への活用

登山やキャンプなどのアウトドア活動では、気温差の把握が安全管理の基本となります。低体温症は夏山でも発生しうる危険であり、気温計算を甘く見ると命に関わる場合があるのです。

低体温症は、体の中心部の体温が35℃以下に下がる状態です。濡れた衣類と風があると、気温が10℃程度でも発症リスクがあります。標高1000mで平地より6℃低い環境に加え、雨や汗で衣類が濡れた状態では、体感温度はさらに下がるでしょう。防水性のアウターシェルと速乾性のベースレイヤーを組み合わせたレイヤリングが有効な対策です。

標高1000mでの行動中に天気が急変した場合、気温が一気に5〜10℃以上下がることもあります。夏の午後に発生しやすい雷雨では、雨と強風で体感気温が急落するケースが多いでしょう。天気予報を事前にしっかり確認し、午前中に行動を終えるよう計画することが安全登山の鉄則です。

農業・植生・自然環境への気温差の影響

標高1000mの気温差は、農業や植生、自然環境にも大きな影響を与えます。標高が上がるほど植生が変化し、農作物の種類も異なってくるのは気温差があるためでしょう。

長野県の高原地帯では、標高1000m前後の涼しい気候を活かした高原野菜の栽培が盛んです。レタス・キャベツ・白菜などの冷涼を好む葉物野菜は、平地の夏では生育が難しいものの、標高1000mの高原では夏でも適切な気温で育てられます。「嬬恋村のキャベツ」「川上村のレタス」など、ブランド高原野菜として全国に出荷される農産物の多くが、この気温差を活用した産地なのです。

植生の面では、標高とともに森林の種類が変わっていきます。標高1000m付近では、ブナやミズナラなどの落葉広葉樹から亜高山帯のシラビソやコメツガなどの針葉樹へと移り変わるエコトーン(移行帯)が見られることがあるでしょう。気温差に応じた植生の変化は、山を歩く際の自然観察の楽しみの一つでもあります。

まとめ

標高1000mの気温は何度下がるか?気温差は?という疑問に対して、基本的な答えは平地より約6℃低くなるというものです。これは気温減率「100mあたり0.6℃低下」という法則に基づいており、登山・旅行・農業・気象など様々な分野で活用されている重要な知識でしょう。

計算式はシンプルで、「平地の気温-6℃=標高1000mの推定気温」と覚えるだけで十分です。平地の天気予報をチェックして6℃を引けば、高原や山岳地帯での気温の目安がすぐに得られます。旅行の服装選びや登山の装備計画に、ぜひ活用してみてください。

実際の気温差は、季節・天候・時間帯・地形によって変動するため、計算値はあくまでも目安です。特に冬や悪天候時には計算以上の寒さになることもあり、余裕を持った防寒準備が安全につながります。低体温症は夏山でも発生することがあるため、標高1000mを超えるエリアでは常に防寒・防水装備を携帯しましょう。

標高と気温差の知識は、旅行先での快適な体験や、安全な登山・アウトドアを支える基礎となります。気温差の仕組みを理解したうえで、高原や山岳の自然を思いきり楽しんでいただければ幸いです。