「標高100mってどのくらいの高さ?」「平地と比べてどれくらい気温が違うの?」――標高100mは、大きな丘や低めの山、高層ビルの屋上などに相当する高さです。一見わずかな標高差に思えるかもしれませんが、実は気温にも明確な違いが生まれているのです。

東京都心の標高は数メートルから数十メートルですが、少し郊外に行くと標高100m前後の台地や丘陵地が広がっています。また登山道を歩いていて「標高100m地点」という表示を見かけることもあるでしょう。この標高100mという単位は、気象学や地理学において気温変化を測る基本的な単位としても使われています。

本記事では、標高100mでの気温差の具体的な数値、その計算方法、そして実生活での影響について、わかりやすく丁寧に解説していきます。日常生活の中で意外と役立つ知識ですので、ぜひ最後までご覧ください。

標高100mでは平地より約0.6℃気温が下がるのが基本!

それではまず、標高100mにおける気温差の基本について解説していきます。

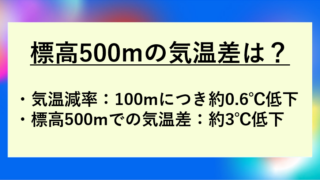

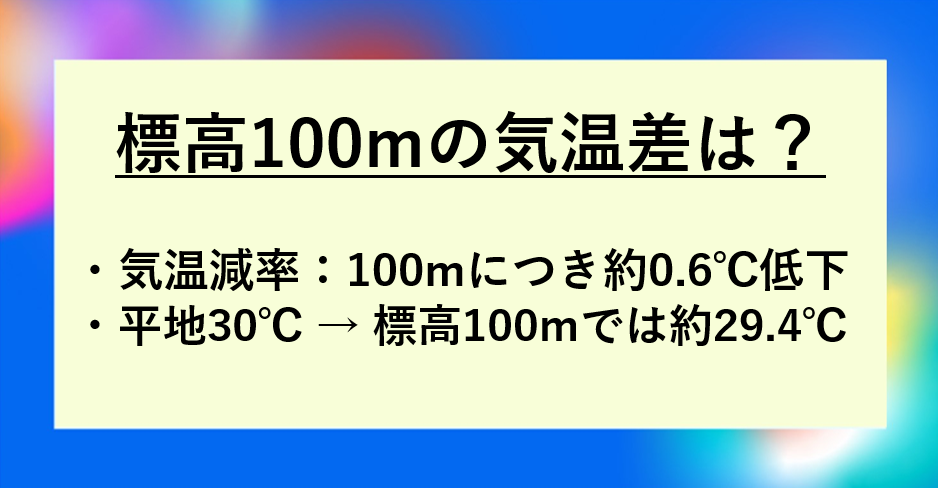

標高100mの気温は何度下がる?気温差は?という疑問に対して、結論からお伝えすると、標高100mでは平地と比べて約0.6℃気温が低くなるというのが基本的な目安です。

この0.6℃という数値は「気温減率(気温逓減率)」と呼ばれる気象学・地理学の基本原則に基づいています。気温減率とは、標高が上昇するにつれて気温が低下する割合のことです。一般的に使われる値として標高100mあたり約0.6℃の気温低下が広く知られており、登山・気象予報・地理教育などの場面で活用されているのです。

標高100mの気温差まとめ

気温減率(標準値):標高100mにつき約0.6℃低下

標高100mでの気温差:約0.6℃低下

例:平地30℃ → 標高100mでは約29.4℃

例:平地25℃ → 標高100mでは約24.4℃

例:平地20℃ → 標高100mでは約19.4℃

わずか0.6℃と思うかもしれませんが、標高が積み重なると大きな差になります。標高1000mでは約6℃、標高3000mでは約18℃の気温差が生まれる計算です。この「100mで0.6℃」という単位が、山の気温を理解する基本中の基本といえるでしょう。

ただしこの数値はあくまでも標準的な目安であり、実際の気温は季節・天候・湿度・地形などによって変動します。次のセクションで、この気温減率が生まれるメカニズムと詳しい計算方法を見ていきましょう。

標高100mで気温が下がる理由と気温減率の仕組み

続いては、なぜ標高100mで気温が下がるのか、そのメカニズムと気温減率の詳しい仕組みについて確認していきます。

なぜ高いところほど気温が下がるのか?

「高い場所は太陽に近いのに寒い」という不思議に感じる現象には、明確な科学的理由があります。太陽の熱は直接空気を温めるのではなく、まず地面を温めるという仕組みが重要なポイントです。

太陽からの光(太陽放射)は、大気をほとんど素通りして地表に届きます。温まった地表が赤外線として熱を放射し、この熱が周辺の大気を温めるのです。つまり大気は「地面から温められている」という関係にあり、地面に近いほど気温が高く、離れるほど気温が低くなります。標高100mでは地面からわずかに離れるだけですが、この距離でも約0.6℃の気温差が生まれるのです。

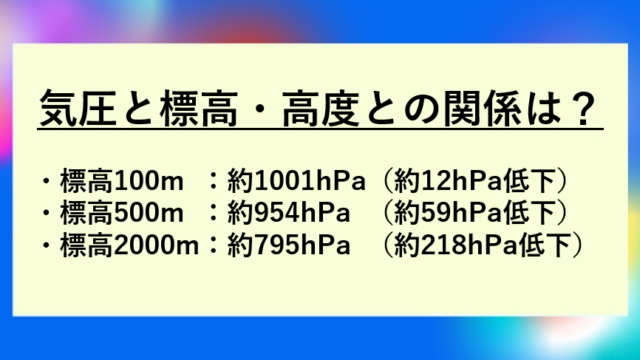

また標高が上がると気圧が下がり、空気の密度も低くなります。空気の密度が低いということは、熱を保持する能力も低くなるということです。標高100mでの気圧は平地の約1〜2%程度しか変わりませんが、微妙な気圧の差が気温にも影響を与えているでしょう。

乾燥断熱減率と湿潤断熱減率の違い

気温減率には、実は2種類の異なる値があります。「乾燥断熱減率」と「湿潤断熱減率」という2つの概念が、気象学では重要な役割を果たしているのです。

乾燥断熱減率は、雲が発生していない乾いた空気が上昇するときの気温低下率で、標高100mあたり約1.0℃です。空気が上昇すると周囲の気圧が低くなって膨張し、膨張に使われたエネルギーの分だけ気温が下がります。この現象を「断熱冷却」といい、水蒸気の凝結がない状態では100mあたり1.0℃の割合で温度が下がるのです。

一方、湿潤断熱減率は、水蒸気が凝結して雲が発生している状態での気温低下率で、標高100mあたり約0.5〜0.6℃となります。水蒸気が水滴に変わる際に凝結熱が放出されるため、乾燥状態よりも気温の低下が緩やかになるでしょう。実際の大気では乾燥と湿潤の中間的な状態が多いため、実用的な平均値として100mあたり0.6℃が広く使われています。

国際標準大気と気温減率の基準

航空・気象・測量などの分野では、世界共通の基準として「国際標準大気(ISA:International Standard Atmosphere)」が定められています。ISAでは対流圏での気温減率を100mあたり0.65℃としており、これが国際的な標準値です。

日本の気象庁や国土地理院でも、この国際標準大気に準じた気温減率を使用しています。厳密には0.65℃ですが、日常的な計算や教育の場面では切りの良い「0.6℃」が使われることが多いでしょう。0.6℃と0.65℃の差は標高1000mでも5℃程度の違いにしかならないため、実用上は問題ありません。

対流圏は地上から約11kmまでの大気層で、私たちが生活する空間のほとんどがこの範囲に含まれます。標高100m、1000m、さらには富士山頂の3776mまで、すべて対流圏の中にあり、この気温減率の法則が当てはまるのです。それより高い成層圏では気温の変化パターンが異なり、逆に高度とともに気温が上昇する「気温逆転層」が存在します。

標高100mの気温差を計算する方法と具体例

続いては、標高100mでの気温差を実際に計算する方法と、様々な条件での具体例を確認していきます。

基本的な計算式と使い方

標高100mでの気温を計算する式は非常にシンプルです。平地の気温から0.6℃を引くだけで、標高100m地点の推定気温が求められます。

【標高100mの気温計算式】

標高100mの推定気温 = 平地の気温 − 0.6℃

【計算例】

平地35℃のとき → 35 − 0.6 = 34.4℃

平地30℃のとき → 30 − 0.6 = 29.4℃

平地25℃のとき → 25 − 0.6 = 24.4℃

平地20℃のとき → 20 − 0.6 = 19.4℃

平地15℃のとき → 15 − 0.6 = 14.4℃

平地10℃のとき → 10 − 0.6 = 9.4℃

平地5℃のとき → 5 − 0.6 = 4.4℃

平地0℃のとき → 0 − 0.6 = −0.6℃

この計算式は標高差にも応用できます。例えば標高200mなら0.6℃×2=1.2℃、標高500mなら0.6℃×5=3.0℃という具合です。標高差を100で割った値に0.6を掛ければ、任意の標高での気温差が求められるでしょう。登山道の標高表示を見るたびに、この計算を頭の中で行う習慣をつけると、山の気温感覚が自然と身につきます。

季節や天候による気温差の変化

標高100mあたり0.6℃という値は年間平均的な目安ですが、実際の気温差は季節や天候によって変動します。特に晴れた日と曇りの日では、体感する気温差が大きく異なることがあるのです。

晴れた夏の日中は、地表が強く熱せられるため地面付近の気温が高くなります。一方、標高100mの地点では直接地面の熱を受けにくく、相対的に涼しく感じられるでしょう。このとき実際の気温差は0.6℃以上になることがあり、体感温度の差はさらに大きくなります。

曇りや雨の日は、地表の加熱が弱いため標高による気温差も小さくなる傾向があります。また夜間は放射冷却によって地表が冷えやすく、逆に上空のほうが暖かい「気温の逆転層」が発生することもあるのです。こうした特殊な気象条件では、標高100mで0.6℃という法則が当てはまらないケースもあります。

標高100m単位での気温変化を表で整理

標高が100mずつ上がっていったとき、気温がどのように変化するかを表で確認してみましょう。

| 標高(m) | 平地からの気温差 | 平地30℃のとき | 平地20℃のとき | 平地10℃のとき |

|---|---|---|---|---|

| 0(平地) | 0℃ | 30.0℃ | 20.0℃ | 10.0℃ |

| 100 | −0.6℃ | 29.4℃ | 19.4℃ | 9.4℃ |

| 200 | −1.2℃ | 28.8℃ | 18.8℃ | 8.8℃ |

| 300 | −1.8℃ | 28.2℃ | 18.2℃ | 8.2℃ |

| 400 | −2.4℃ | 27.6℃ | 17.6℃ | 7.6℃ |

| 500 | −3.0℃ | 27.0℃ | 17.0℃ | 7.0℃ |

| 1000 | −6.0℃ | 24.0℃ | 14.0℃ | 4.0℃ |

この表から、標高100mごとに着実に0.6℃ずつ気温が下がっていく様子がわかります。標高500mで3℃、1000mで6℃という具合に、標高が積み重なるほど気温差は無視できない大きさになるのです。登山やハイキングの際は、この累積効果を常に意識することが大切でしょう。

標高100mの気温差が日常生活に与える影響

続いては、標高100mの気温差が私たちの日常生活や様々な場面でどう影響するのかを確認していきます。

都市部の高低差と気温の関係

東京・横浜・名古屋・大阪など大都市の多くは、地形に起伏があり標高差が存在します。同じ市内でも標高差が100m以上ある場所は珍しくなく、気温にも違いが生まれているのです。

東京を例に挙げると、東京湾沿いの臨海部は標高数メートル、山手線内の台地部分は標高20〜40m前後、多摩地域の丘陵地は標高100〜200m程度です。夏の猛暑日に、都心が35℃を超えていても、多摩地域の高台では33〜34℃程度にとどまることがあります。標高差100mで約0.6℃、加えてヒートアイランド現象の影響も重なり、体感温度の差はさらに大きくなるでしょう。

横浜市も標高差が顕著で、みなとみらい地区は標高数メートルですが、青葉区や緑区の丘陵地帯は標高50〜100m以上あります。住宅を選ぶ際に「高台は涼しい」という経験則があるのは、まさに標高と気温差の関係を示しているのです。標高100mの高台なら夏の夜も約0.6℃涼しく、エアコンの使用頻度が減ることで光熱費の節約にもつながることがあるでしょう。

低山ハイキングと体感温度の変化

標高500m以下の低い山でのハイキングでも、標高100mごとの気温変化は体感できます。標高差300〜500mのコースなら約2〜3℃の気温差が生まれ、服装や水分補給の計画に影響するのです。

東京近郊の高尾山(標高599m)を例に取ると、麓のケーブルカー乗り場(標高約200m)から山頂まで標高差は約400mあります。計算上は約2.4℃の気温差ですが、登山中は運動による発熱で暑く感じ、山頂で休憩すると風の影響もあって涼しく感じられるでしょう。この気温差を考慮して、脱ぎ着しやすい服装のレイヤリングが推奨されています。

筑波山(標高877m)や御岳山(標高929m)といった日帰り登山で人気の山も、標高差が500〜800m程度あり、3〜5℃の気温差が生じます。真夏の登山では麓が35℃でも山頂付近では30℃前後になり、風が吹けば体感温度はさらに下がるのです。熱中症予防と低体温症予防の両方を意識した装備が必要になるでしょう。

農業・園芸と標高100mの微気候

農業や園芸の分野では、わずか標高100mの違いでも作物の生育に影響が出ることがあります。微気候(マイクロクライメート)と呼ばれる局地的な気候条件を左右する要素の一つが標高なのです。

果樹栽培では標高による気温差が品質に影響します。リンゴやブドウなどは昼夜の気温差(日較差)が大きいほど甘みが増すとされており、標高の高い産地が有名になることが多いでしょう。標高100m上がるだけで夜間の気温が約0.6℃下がり、日較差が拡大するため果実の糖度が上がりやすくなります。長野県や山梨県の果樹産地が標高500〜1000mの地域に多いのは、この気温差を活かした結果なのです。

家庭菜園でも、マンションの1階と10階(高さ約30m=標高差約30m)では約0.2℃の気温差があります。わずかな差ですが、季節によっては開花時期や収穫時期が数日ずれることがあるでしょう。高層階のベランダガーデンでは、地上より気温がやや低く風が強いという特徴があり、栽培する植物の選定に影響することもあります。

まとめ

標高100mの気温は何度下がるか?気温差は?という疑問に対する答えは、約0.6℃低くなるというものです。この「100mあたり0.6℃」という気温減率は、気象学・地理学の基本原則であり、登山・都市計画・農業など様々な分野で活用されています。

わずか0.6℃と思われるかもしれませんが、標高が積み重なると大きな差になります。標高500mで約3℃、標高1000mで約6℃、富士山頂(3776m)では約23℃もの気温差が生まれる計算です。この「100mで0.6℃」という単位を理解することが、山の気温を把握する第一歩といえるでしょう。

計算方法はシンプルで、平地の気温から「標高(m)÷100×0.6」を引くだけです。天気予報で平地の気温を確認し、訪れる場所の標高がわかれば、誰でも簡単に現地の気温を推定できます。旅行・登山・散策の計画を立てる際に、ぜひこの知識を活用してみてください。

標高100mの気温差は、都市の高台と低地、低山ハイキング、果樹栽培など、意外と身近な場面で影響を与えています。標高と気温の関係を理解することで、服装選び・健康管理・作物の栽培など、日常生活の様々な判断がより的確になるでしょう。気温減率という科学的な知識を味方につけて、快適で安全な毎日を過ごしていきましょう。