「標高2000mってどのくらい寒いの?」「真夏でも上着が必要なの?」――標高2000mは、本格的な登山や高山の世界への入口ともいえる高度です。北アルプスや南アルプスの山小屋がある高度帯であり、日本の山岳観光地の多くもこの標高付近に位置しています。

立山黒部アルペンルート(標高2450m)、乗鞍岳(標高3026mだが畳平バスターミナルは標高2702m)、富士山の五合目(標高約2300m)など、標高2000m前後は車やバスでもアクセスできる観光スポットとして人気があります。しかしこの高度になると、平地との気温差は無視できないレベルに達しており、準備不足だと体調を崩すリスクもあるでしょう。

本記事では、標高2000mでの気温差の具体的な数値、計算方法、そして実際の山での気温データを詳しく解説していきます。登山計画や山岳観光の服装選びに直結する重要な知識ですので、ぜひ最後までご覧ください。

標高2000mでは平地より約12℃気温が下がるのが基本!

それではまず、標高2000mにおける気温差の基本について解説していきます。

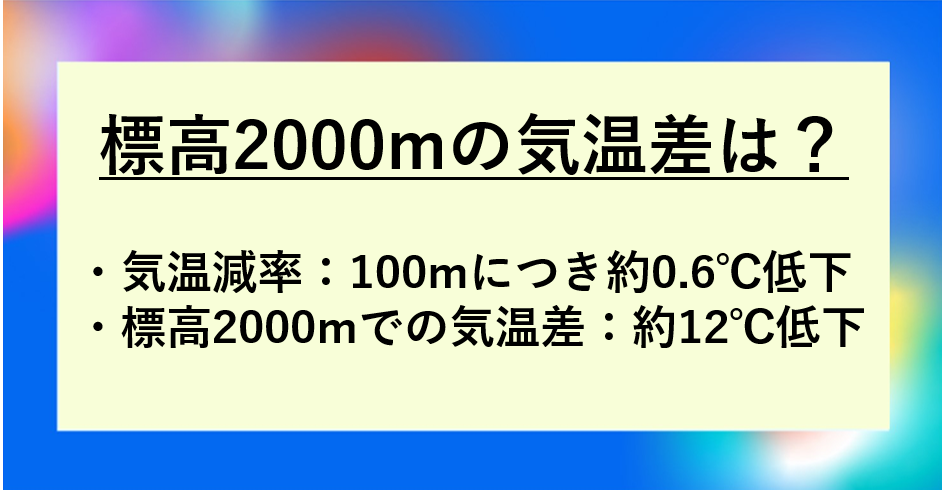

標高2000mの気温は何度下がる?気温差は?という疑問に対して、結論からお伝えすると、標高2000mでは平地(標高0m)と比べて約12℃気温が低くなるというのが基本的な目安です。

この計算は気象学で広く使われる「気温減率」に基づいています。気温減率とは標高が上昇するにつれて気温が低下する割合のことで、一般的に標高100mにつき約0.6℃低下するとされているのです。この値に標高2000mを当てはめると、0.6℃×20=12℃という計算になります。

標高2000mの気温差まとめ

気温減率(基本):100mにつき約0.6℃低下

標高2000mでの気温差:約12℃低下

例:平地35℃ → 標高2000mでは約23℃

例:平地30℃ → 標高2000mでは約18℃

例:平地25℃ → 標高2000mでは約13℃

例:平地20℃ → 標高2000mでは約8℃

例:平地15℃ → 標高2000mでは約3℃

12℃という気温差は非常に大きく、平地が真夏日(最高気温30℃以上)でも標高2000mでは20℃を下回ることがあります。朝晩はさらに冷え込み、夏でも10℃以下になることも珍しくありません。逆に冬場は平地が10℃のとき標高2000mでは氷点下2℃前後となり、本格的な防寒装備が必須になるでしょう。

標高2000mは「高山病が出始める高度」としても知られています。気圧が平地の約80%程度まで低下し、酸素の量も減少するため、体調管理にも注意が必要です。次のセクションで、標高2000mで気温が下がる仕組みと計算方法を詳しく見ていきましょう。

標高2000mで気温が大きく下がる理由と計算方法

続いては、標高2000mで気温が大幅に低下するメカニズムと、具体的な計算方法について確認していきます。

高度2000mでの大気環境と気温低下の仕組み

標高2000mという高さは、大気の層の中でもかなり上部に位置しており、地面からの熱の影響が大幅に弱まる高度です。大気は地表から放射される赤外線によって温められているため、熱源から遠ざかるほど気温が低くなります。

標高2000mでの気圧は平地の約79〜80%程度まで低下しており、空気の密度も大幅に薄くなっています。空気が薄いということは、熱を保持する能力も低いということです。さらに気圧が低いことで空気が膨張しやすく、膨張に伴う「断熱冷却」によって気温が下がるのです。

また標高2000mでは大気層が薄くなるため、温室効果も弱まります。地表から放出された熱が宇宙空間へ逃げやすくなり、特に夜間の放射冷却が強く働くでしょう。これらの複合的な要因によって、標高2000mでは約12℃もの気温低下が生じているのです。

標高2000mの気温を計算する詳しい方法

標高2000mでの気温を計算する式は基本的な気温減率の公式を使います。平地の気温から12℃を引くだけで、標高2000m地点の推定気温が求められるのです。

【標高2000mの気温計算式】

気温差(℃)= 標高差(m)÷ 100 × 0.6

= 2000 ÷ 100 × 0.6 = 12℃

標高2000mの推定気温 = 平地の気温 − 12℃

【計算例】

平地38℃(猛暑日)のとき → 38 − 12 = 26℃(夏日)

平地32℃(真夏日)のとき → 32 − 12 = 20℃(過ごしやすい)

平地28℃(夏日)のとき → 28 − 12 = 16℃(長袖推奨)

平地22℃(春秋)のとき → 22 − 12 = 10℃(上着必須)

平地15℃(春秋)のとき → 15 − 12 = 3℃(防寒着必要)

平地10℃(晩秋)のとき → 10 − 12 = −2℃(氷点下)

平地5℃(冬)のとき → 5 − 12 = −7℃(厳冬期装備)

この計算式からわかるように、平地が20℃を下回ると標高2000mでは一桁台の気温になります。平地が15℃以下なら標高2000mでは氷点下になることもあり、冬山装備が必須になるでしょう。夏山でも朝晩は10℃以下に冷え込むことが多く、防寒着を携帯しないと低体温症のリスクがあります。

気温減率の変動要因と実際の気温

標高100mあたり0.6℃という気温減率は平均的な値ですが、実際には天候・季節・時間帯によって変動します。特に標高2000mという高度では、この変動の影響が大きくなるのです。

晴れた夏の日中は日射が強く、標高2000mでも気温が20℃以上まで上がることがあります。しかし雲がかかると一気に気温が下がり、風が吹けば体感温度はさらに低下するでしょう。風速1m/sにつき体感温度は約1℃下がるとされており、標高2000mで風速10m/sの風が吹けば、実際の気温より10℃も寒く感じられることになります。

夜間の気温低下も顕著です。標高2000mでは放射冷却が強く働き、晴れた夜には気温が急激に下がります。真夏でも明け方には5℃前後まで冷え込むことがあり、寝袋やシュラフの選定を誤ると寒くて眠れないという事態になるのです。山小屋泊や山岳テント泊では、この気温変化を見越した装備が欠かせません。

実際の標高2000m前後の場所での気温データと事例

続いては、日本各地の標高2000m前後に位置する代表的な場所での実際の気温データを確認していきます。

北アルプス・南アルプスの山小屋エリア

日本アルプスの多くの山小屋は標高2000〜2500mの範囲に位置しており、夏でも涼しく、時に寒い気候が特徴です。代表的な山小屋での気温データを見てみましょう。

北アルプスの涸沢ヒュッテ(標高2309m)では、8月の平均気温が約13℃前後です。昼間は20℃近くまで上がることもありますが、朝晩は5〜10℃まで冷え込みます。同じ時期の東京が平均28℃であることを考えると、標高差約2300mで約15℃の気温差があることがわかるでしょう。これは気温減率の計算式(0.6℃×23=13.8℃の低下)とほぼ一致しています。

南アルプスの北岳肩の小屋(標高2780m)はさらに高く、真夏でも平均気温は10℃前後です。日中は15℃程度まで上がりますが、夜は氷点下近くまで下がることもあるのです。標高2000m以上の山岳地帯では、夏でも冬用とまではいかなくとも3シーズン用の寝袋が推奨される理由がここにあります。

立山・乗鞍岳など観光でアクセスできる標高2000m

車やバス、ロープウェイで標高2000m以上まで上がれる観光地もあり、気軽に高山の気候を体験できる場所として人気です。しかし油断は禁物で、準備不足だと寒さで体調を崩すことがあるでしょう。

立山黒部アルペンルートの室堂(標高2450m)は、真夏でも平均気温が11〜12℃程度です。気象庁の観測データによると、8月の平均最高気温でも16℃前後にとどまり、最低気温は8℃程度まで下がります。平地の富山市が同じ時期に最高30℃を超えることを考えると、標高差約2400mで約14〜15℃の気温差が生じているのです。

乗鞍岳の畳平バスターミナル(標高2702m)も同様に、真夏の平均気温が10℃前後と非常に涼しい環境です。7〜8月でも朝晩は5℃以下に冷え込むことがあり、観光客が半袖・短パンで訪れて寒さに震えるという光景も珍しくありません。夏の観光でも長袖・長ズボン・ウィンドブレーカーは必須といえるでしょう。

標高2000mでの季節ごとの気温変化と体感

標高2000mと平地の気温差は、季節によって体感が大きく異なります。夏は12℃の差が涼しさとして歓迎され、冬は12℃の差が厳しい寒さとして命に関わることもあるのです。

| 季節 | 平地の平均気温 | 標高2000mの推定気温 | 気温差 | 必要な装備・注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 春(5月) | 18〜22℃ | 6〜10℃ | 約12℃ | 防寒着・手袋必須、残雪あり |

| 初夏(6月) | 23〜26℃ | 11〜14℃ | 約12℃ | 長袖・フリース必須 |

| 真夏(7〜8月) | 28〜33℃ | 16〜21℃ | 約12℃ | 朝晩は防寒着が必要 |

| 初秋(9月) | 23〜27℃ | 11〜15℃ | 約12℃ | 防寒着・雨具必須 |

| 秋(10月) | 17〜21℃ | 5〜9℃ | 約12℃ | 冬用装備に近い準備が必要 |

| 冬(12〜2月) | 5〜10℃ | −7〜−2℃ | 約12℃ | 完全な冬山装備必須 |

この表からわかるように、真夏以外の時期に標高2000mを訪れる場合は、かなり本格的な防寒装備が必要になります。特に10月以降は氷点下近くまで冷え込むことが多く、初冠雪も早い年では9月下旬から始まるのです。

標高2000mの気温差に対応するための実践的な知識

続いては、標高2000mの気温差に対応するための服装選びや体調管理の方法を確認していきます。

登山・山岳観光での服装選びと重ね着(レイヤリング)

標高2000mでの服装選びは、レイヤリング(重ね着)の技術が欠かせません。気温の変化や運動強度に応じて脱ぎ着できる服装が、快適性と安全性を両立させるのです。

基本の3層構造として、肌に直接触れるベースレイヤー(吸湿速乾性のアンダーウェア)、保温を担うミドルレイヤー(フリースやダウン)、風雨を防ぐアウターシェル(防水透湿性のジャケット)を組み合わせます。標高2000mでは真夏でもこの3層が必要になることがあるでしょう。

特に重要なのが防寒着の携帯です。登山中は運動による発熱で暑く感じても、山小屋や山頂で休憩すると一気に体が冷えます。標高2000mで風速5m/sの風が吹けば、気温15℃でも体感温度は10℃以下になるのです。汗冷えによる低体温症を防ぐため、休憩時にはすぐに防寒着を着用する習慣が大切でしょう。

高山病と気圧・気温の関係

標高2000mは高山病の症状が出始める高度としても知られており、気温だけでなく気圧の低下にも注意が必要です。標高2000mでの気圧は平地の約80%まで低下し、酸素の量も減少します。

高山病の初期症状には頭痛・吐き気・めまい・倦怠感などがあり、急激な高度上昇によって引き起こされます。気温の低下と相まって体力を消耗しやすく、判断力も鈍りがちです。標高2000m以上では、ゆっくりとしたペースで行動し、十分な水分補給と休憩を取ることが重要でしょう。

寒さも高山病のリスクを高める要因の一つです。体温が下がると血液循環が悪くなり、酸素の運搬効率も低下します。標高2000mでは気温管理と高度順化の両方を意識した行動計画が、安全登山の鍵となるのです。

夏山でも起こりうる低体温症への対策

標高2000mでは、夏でも低体温症のリスクがあります。低体温症は体の中心部の体温が35℃以下に下がる状態で、適切な対処をしないと命に関わることもあるのです。

特に危険なのが、雨に濡れた状態で風に吹かれることです。標高2000mで気温15℃、雨に濡れた衣類、風速10m/sという条件が重なると、体感温度は氷点下に近くなります。このような状況では数時間で低体温症を発症するリスクがあるでしょう。

低体温症の予防には、濡れない工夫(防水ウェア)、濡れても保温力を保つ素材(化繊やウール)、そして早めの避難判断が重要です。標高2000mでの天候の急変は珍しくなく、午後から雷雨になることも多いため、午前中に行動を終える計画が推奨されています。体調の異変を感じたら無理をせず、すぐに下山または山小屋に避難することが命を守る最善の選択でしょう。

まとめ

標高2000mの気温は何度下がるか?気温差は?という疑問に対する答えは、平地より約12℃低くなるというものです。この大きな気温差は、気温減率「標高100mあたり0.6℃低下」という法則に基づいており、登山・観光・気象予測など様々な場面で重要な指標となっています。

計算式は「平地の気温−12℃=標高2000mの推定気温」というシンプルなものです。夏の猛暑日に平地が35℃でも標高2000mでは23℃程度、平地が25℃なら標高2000mでは13℃という計算になります。朝晩はさらに冷え込むため、真夏でも防寒着が必須になるのです。

実際の気温データを見ても、北アルプスや南アルプスの山小屋、立山・乗鞍岳などの観光地で、計算式通りの気温差が確認できます。標高2000mは高山の入口であり、気圧も平地の80%程度まで低下するため、高山病や低体温症のリスクにも注意が必要でしょう。

標高2000mを訪れる際は、レイヤリングによる服装管理、防寒・防水装備の携帯、高度順化を意識した行動計画が欠かせません。気温差への対応を怠ると、夏山でも低体温症のリスクがあることを忘れずに、安全第一の登山・観光を心がけてください。標高と気温の関係を正しく理解し、万全の準備で高山の自然を楽しんでいただければ幸いです。