Excelで資料を作成する際、文字の配置を美しく整えることは、プロフェッショナルな印象を与えるために欠かせません。

データがきれいに揃っていない、見出しが中途半端な位置にある、複数行の文字が読みにくい、セル内で文字が均等に配置されていないなど、文字の配置が不揃いだと資料全体の完成度が下がり、情報が伝わりにくくなってしまいます。

一つずつ手作業で調整していては時間がかかりすぎますし、統一感を出すのも困難です。

文字を美しく揃えるには、様々な配置機能を理解して使いこなす必要があります。

左揃え・中央揃え・右揃えの基本配置、上下方向の配置調整、均等割り付けによる文字間隔の調整、インデント設定による字下げ、さらには複数セルにわたる配置など、目的に応じて最適な方法が異なります。

本記事では、文字を揃える様々な配置機能を詳しく解説し、それぞれの使い方と効果的な活用方法を紹介します。

見やすく美しい資料を効率的に作成したい方は、ぜひ最後までお読みください。

ポイントは

・左右の配置は目的に応じて使い分ける

・上下の配置調整で複数行でも見やすくなる

・均等割り付けで文字間隔を美しく調整できる

です。

それでは詳しく見ていきましょう。

左右方向の配置で文字を横に揃える

それではまず、最も基本的な左右方向の配置設定について確認していきます。

左揃え・中央揃え・右揃えの基本

横方向の文字配置には、左揃え・中央揃え・右揃えという3つの基本的な配置方法があります。

Excelでは、入力されるデータの種類によって自動的に配置が決定されます。

文字列は左揃え、数値は右揃えがデフォルトで適用されますが、手動で変更することもできます。

左揃えは、文字列がセルの左端から始まる配置で、文章や名前、商品名などに適しています。

中央揃えは、文字列がセルの中央に配置される方法で、見出しやタイトル、短い項目名に効果的です。

右揃えは、文字列がセルの右端に寄せられる配置で、数値や金額を桁を揃えて表示したい場合に使用します。

3種類の横方向配置

左揃え

文字列向け

中央揃え

見出し向け

右揃え

数値向け

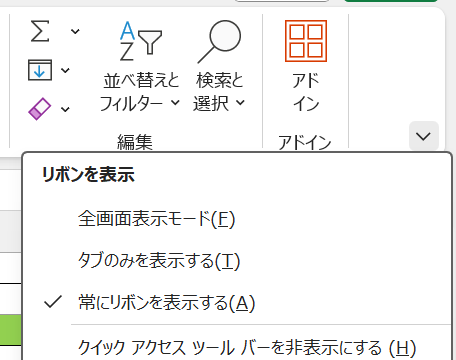

配置を変更するには、対象セルを選択して「ホーム」タブの「配置」グループにある配置ボタンをクリックします。

左揃えボタン、中央揃えボタン、右揃えボタンが並んでいるので、目的に応じて選択します。

複数のセルを同時に選択してから配置を設定すれば、一括で適用されます。

配置設定の手順

対象セルまたは

範囲を選択

「ホーム」タブ

配置グループ

左・中央・右揃え

ボタンをクリック

| 配置 | 適用例 | 効果 |

|---|---|---|

| 左揃え | 氏名、住所、商品名 | 読み始めの位置が揃う |

| 中央揃え | 見出し、タイトル、記号 | バランスよく配置される |

| 右揃え | 数量、金額、日付 | 桁が揃って比較しやすい |

インデント(字下げ)で階層を表現

インデントは、セルの左端から文字までの距離を設定する機能で、階層構造を視覚的に表現するのに便利です。

例えば、カテゴリーと小カテゴリーを区別する際に、小カテゴリーにインデントを設定することで、構造が一目で分かるようになります。

インデントを設定するには、「ホーム」タブの「配置」グループにある「インデントを増やす」ボタンをクリックします。

クリックするたびにインデントが1段階ずつ増えます。

逆に「インデントを減らす」ボタンをクリックすると、インデントが1段階減ります。

インデントの具体的な数値を指定したい場合は、「セルの書式設定」ダイアログの「配置」タブで設定します。

インデントによる階層表現

インデントなし

インデントあり

階層が明確

選択範囲内で中央に配置する方法

「選択範囲内で中央」は、複数のセルを選択した範囲全体の中央に文字を配置する機能で、セルを結合せずに中央揃えの見た目を実現できます。

見出しを複数列にわたって中央配置したい場合に、セル結合の代わりに使用すると、後々のデータ処理がスムーズになります。

設定方法は、中央配置したい範囲を選択し、「セルの書式設定」ダイアログを開きます。

「配置」タブの「横位置」ドロップダウンから「選択範囲内で中央」を選択してOKをクリックします。

見た目は複数セルにわたって中央揃えになりますが、実際には各セルは独立しているため、並べ替えやフィルタ機能が正常に動作します。

| 機能 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| セル結合 | 複数セルが1つになる | レイアウト固定の見出し |

| 選択範囲内で中央 | セルは独立したまま中央配置 | データ処理も必要な見出し |

配置設定を選ぶ際は、データの性質と用途を考慮することが重要です。

一般的に、文字列データは左揃え、数値データは右揃え、見出しは中央揃えが基本ですが、例外もあります。

例えば、商品コードや郵便番号などは数字で構成されていても、計算に使わないため左揃えにすることもあります。

また、長い文章を含むセルは左揃えの方が読みやすく、短い単語やラベルは中央揃えの方が見栄えが良くなります。

配置を設定する際は、表全体のバランスを見ながら、一貫性を保つことを意識しましょう。

同じ種類のデータは同じ配置にすることで、統一感のある美しい表になります。

上下方向の配置で縦に揃える

続いては縦方向の配置設定について確認していきます。

上揃え・中央揃え・下揃えの使い分け

縦方向の配置には、上揃え・中央揃え・下揃えという3つの基本配置があります。

Excelのデフォルト設定は下揃えになっているため、何も設定しないと文字がセルの下部に寄ります。

特に行の高さが高い場合や、複数行の文字が含まれる場合は、縦方向の配置が重要になります。

上揃えは、文字列がセルの上端から始まる配置で、複数行にわたる文章や、折り返し設定を使用している場合に読みやすくなります。

中央揃えは、文字列がセルの上下中央に配置される方法で、見出し行やラベルセルに効果的です。

下揃えは、文字列がセルの下端に寄せられる配置で、Excelのデフォルトですが、明示的に使用することは少ないです。

3種類の縦方向配置

上揃え

複数行向け

中央揃え

見出し向け

下揃え

デフォルト

縦方向の配置を変更するには、対象セルを選択して「ホーム」タブの「配置」グループにある縦方向配置のボタンをクリックします。

上揃えボタン、中央揃えボタン、下揃えボタンが用意されています。

または、「セルの書式設定」ダイアログの「配置」タブで「縦位置」のドロップダウンから選択することもできます。

縦方向配置の設定場所

方法1

「ホーム」タブ→

配置グループの

縦方向ボタン

方法2

「セルの書式設定」→

「配置」タブ→

「縦位置」選択

複数行テキストの配置調整

折り返し設定や手動改行(Alt+Enter)で複数行になっているセルでは、縦方向の配置が特に重要になります。

デフォルトの下揃えのままだと、文字が下に寄ってしまい、見た目のバランスが悪くなります。

複数行のテキストには、上揃えまたは中央揃えを設定することで、読みやすく美しい配置になります。

特に、表の各行で高さが異なる場合は、縦方向を統一することで整った印象になります。

見出し行は中央揃え、データ行は上揃えというように、役割に応じて使い分けるのも効果的です。

| 配置 | 適用場面 | 効果 |

|---|---|---|

| 上揃え | 複数行テキスト、長文 | 読み始めの位置が揃う |

| 中央揃え | 見出し行、1行テキスト | バランスよく配置 |

| 下揃え | 特殊な用途のみ | 下部に揃える必要がある場合 |

上下左右を組み合わせた配置

実際の資料作成では、横方向と縦方向の配置を組み合わせて使用します。

例えば、見出し行は「中央揃え×中央揃え」、データ行の文字列は「左揃え×上揃え」、データ行の数値は「右揃え×上揃え」というように設定すると、統一感のある美しい表になります。

配置の組み合わせは、表の目的やデザインによって最適なものが異なります。

一般的なビジネス文書では、見出しは中央×中央、データは左(または右)×上という組み合わせが多く使用されます。

配置を設定する際は、表全体を見ながら、バランスと可読性を考慮して決定しましょう。

配置の組み合わせ例

| セルの種類 | 横方向 | 縦方向 |

|---|---|---|

| 見出し行 | 中央揃え | 中央揃え |

| 文字列データ | 左揃え | 上揃え |

| 数値データ | 右揃え | 上揃え |

縦方向の配置を設定する際は、行の高さにも注意が必要です。

行の高さが内容に対して適切でない場合、縦方向の配置を変更しても効果が分かりにくいことがあります。

折り返し設定を使用している場合は、行の高さを自動調整(行番号の境界線をダブルクリック)してから、縦方向の配置を設定することをおすすめします。

また、印刷時には画面表示と異なる配置になることがあるため、印刷プレビューで必ず確認しましょう。

特に、複数行のテキストがある場合や、行の高さを固定値で設定している場合は、印刷時に文字が切れたり、位置がずれたりする可能性があります。

均等割り付けで文字間隔を美しく調整

続いては均等割り付け機能による文字間隔の調整方法を確認していきます。

均等割り付けの基本と効果

均等割り付けは、セルの幅いっぱいに文字を均等に配置する機能で、文字と文字の間隔を調整して見栄えを良くします。

特に、見出しセルやタイトルセルで、文字数が少ない場合に文字間隔を広げて、セル幅を有効活用したい場合に使用します。

例えば、「売上」という2文字の見出しを列幅いっぱいに表示したい場合、通常の中央揃えでは文字が中央に寄って余白が多くなります。

均等割り付けを設定すると、文字がセルの左端から右端まで均等に配置され、バランスの良い見た目になります。

均等割り付けの効果

中央揃え

余白が多い

均等割り付け

幅いっぱいに配置

均等割り付けを設定するには、対象セルを選択して右クリックし、「セルの書式設定」を開きます。

「配置」タブの「横位置」ドロップダウンから「均等割り付け(インデント)」を選択してOKをクリックします。

すると、文字がセルの幅に合わせて均等に配置されます。

均等割り付けの設定手順

セルを選択

→ 右クリック

「セルの書式設定」

→「配置」タブ

横位置で

「均等割り付け」

を選択

均等割り付けの適切な使用場面

均等割り付けは効果的な機能ですが、すべての場面で適しているわけではありません。

適切に使用すれば見栄えが良くなりますが、不適切に使用すると逆に読みにくくなることもあります。

均等割り付けが適している場面は、見出し行のタイトル、列ヘッダーの短い項目名、ラベルセルなどです。

特に、2〜4文字程度の短い文字列を、比較的広いセルに配置する場合に効果的です。

逆に、長い文章や、複数行にわたる文字列には適していません。

文字数が多い場合に均等割り付けを適用すると、文字間隔が狭くなりすぎて読みにくくなります。

| 使用場面 | 文字数の目安 | 効果 |

|---|---|---|

| 見出し行 | 2〜4文字 | 幅いっぱいに配置され見栄えが良い |

| ラベルセル | 2〜5文字 | 文字間隔が広がり読みやすい |

| タイトル | 5〜10文字 | バランス良く配置される |

縦方向の均等割り付け

均等割り付けは横方向だけでなく、縦方向にも適用できます。

縦方向の均等割り付けは、複数行にわたる文字列を、行の高さいっぱいに均等に配置する機能です。

縦方向の均等割り付けを設定するには、「セルの書式設定」ダイアログの「配置」タブで「縦位置」のドロップダウンから「均等割り付け(インデント)」を選択します。

ただし、縦方向の均等割り付けは、横方向ほど頻繁には使用されません。

特殊なレイアウトを作成する場合や、複数行の文字を行の高さいっぱいに配置したい場合に使用します。

均等割り付けの使い分け

適切な使用

・短い見出し

・ラベル

・タイトル

不適切な使用

・長い文章

・複数行テキスト

・データ行

均等割り付けを使用する際は、列幅とのバランスを考慮することが重要です。

列幅が狭すぎると、文字間隔が詰まりすぎて読みにくくなり、広すぎると文字間隔が開きすぎて不自然になります。

一般的に、文字数の2〜3倍程度の列幅が適切と言われています。

例えば、「売上」という2文字の見出しなら、4〜6文字分の列幅が適切です。

また、均等割り付けを設定したセルに文字を追加・削除すると、文字間隔が自動的に再計算されます。

そのため、見出しやラベルを後から変更する可能性がある場合は、列幅を固定してから均等割り付けを設定することをおすすめします。

印刷時には、画面表示と若干異なる文字間隔になることがあるため、印刷プレビューで確認しましょう。

まとめ 文字を揃える・均等割り付けする完全ガイド|左右中央・上下配置で美しく整列

エクセルの文字配置と均等割り付けをまとめると

・横方向の配置:左揃え(文字列)・中央揃え(見出し)・右揃え(数値)を使い分け、インデントで階層表現

・縦方向の配置:上揃え(複数行)・中央揃え(見出し)を組み合わせ、バランスの良い表を作成

・均等割り付け:短い見出しやラベルに適用、セル幅いっぱいに文字を配置して見栄えを向上

・選択範囲内で中央:セル結合の代替として使用、データ処理にも対応

これらの配置機能を適切に使い分けることで、統一感のある美しい資料が作成できます。

基本は左右と上下の配置を組み合わせることで、見出しとデータで役割を明確に区別することが重要でしょう。

ただし、配置設定は一度決めたら終わりではありません。

データを追加・変更した際には配置が崩れていないか確認し、必要に応じて再調整することで、常に美しい状態を保てます。

Excelの配置機能を使いこなして、プロフェッショナルな資料作成を実現していきましょう!